作者/李笑来

我们真的有选择吗?

这其实是个很大的问题。因为,这涉及一个对每个人来说都无比重要的概念 —— 自由意志(Free Will)。上升到哲学高度,这依然是个终极问题:自由意志真的存在吗?

不可否认,在整个人类历史 99% 以上的时间里,人们活在暗黑中,没有足够的能力去清楚地理解自己所处的世界。在那种情况下,人们好像只能认命,只能信命;人们也想作些判断,但最终无能为力,感觉是徒劳。

是什么正在改变我们和这个世界的关系呢?科学的进步。

爱因斯坦当年总是笑嘻嘻地说:“上帝才不会跟这个世界扔骰子玩呢……1”那是因为爱因斯坦就是接受不了海森堡(Werner Heisenberg)提出的量子力学中的一个基本原理 —— 不确定性原理[2]。

量子力学后来的发展证明,这一次是爱因斯坦错了。有一篇文章和一本书可以推荐好奇的读者看看

- You Are Wrong, Mr Einstein! by Harald Frizsch

- Does God play Dice? by Stephen Hawking

这真是个伟大的解脱。

“未来是不可知的(unknown)”和“未来是不确定的(uncertain/random)”之间有着看起来细微但实际上意义重大的差异。

- 未来是不可知的(The Future is unkownable),意味着我们对未来毫无办法,正如我们对过去无可奈何一样。2

- 未来是不确定的(The Future is uncertain/random),意味着我们对未来有一定的概率可以成功预测。

换句话讲,当我们抛出一个硬币,在它落稳之前,我们确实不知道它究竟是哪一面朝上,但我们确实知道任何一面朝上的概率都是 1/2 —— 这是巨大的差异。

人们常常错误地把自由意志之争的根源归咎于宗教信仰。在我看来,这有很强的误导性,也很不利于社会和谐,更不利于自己的身心健康。人们常常被教科书弄得误以为科学和宗教是水火不相容的,可实际上,数数历史上有多少重大的科学贡献是由神职人员作出的,我们也许会得到一个不太一样的结论。

发现遗传原理的孟德尔(Gregor Johann Mendel)就是神职人员。可为什么孟德尔的科学结论没有受到普遍的猛烈抨击呢?在同一时期,为什么比他也就大个十几岁的达尔文(Charles Robert Darwin)得出的科学结论却始终遭到顽强的抵制呢?因为某些科学结论会严重影响抗拒者的世界观、价值观。所以,从本质上来看:

科学的敌人并不一定是宗教,科学的敌人一定是那些不愿意改变自己既定人生观、价值观的人。

声明:我个人至今无宗教信仰。

我们今天对概率的知识,源自这样一个聪明人闲着没事琢磨的问题,这个问题后来被称作“The Problem of the Points”。

A 和 B 两个人拿总金额相同的筹码开始玩一种公平的、1/2 概率的赌博游戏。今天我们可以抛硬币,那个年代的游戏名字叫“Balla Game”。两个人约定当其中某个人赢到第 6 次的时候,整个游戏结束。可是,在 A 赢了 5 次、B 赢了 3 次的时候游戏不得不结束。问题来了:按照之前的约定,两个人应该如何分手中的筹码才是公平合理的?

琢磨这件事的人有多聪明呢?他叫帕西奥利,是达·芬奇的数学老师。他发明了复试记账法,翻译了《几何原本》,还有一本奇书 —— 《数字的力量》(De Viribus Quantitatis)的英译版,直到2007年才出现。

100多年以后,有两个人合力找到了答案。帕斯卡和费马 —— 就是那个提出费马大定理的费马 —— 又是一个随便提个问题,其他人要努力 350 多年才能解决的家伙。

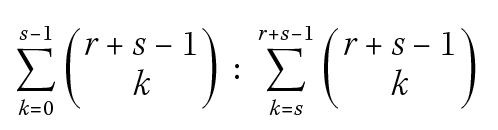

不过,最终帕斯卡的解决方案是优于费马的。帕斯卡最后给出了一个公式,计算如何分配才真正公平合理。

其中,r 和 s 分别代表两个人当前总计赢过的次数。

看不懂公式真的无所谓,但要理解其意义。这是人类第一次拥有且正确使用了期待值(Expectation Values)这个概念。这是概率论的起点,而概率论就是风险控制的基础工具。

在我看来,450 年前的一次计算,已然结束了关于自由意志的争论,我们可以对未来有所期待,通过概率论(数学)这个工具,甚至可以计算出期待值究竟是多少 —— 这还不够吗?显然不够,400 多年后被量子力学再一次证明,也依然不够。为什么呢?为什么呢! 为什么呢?!

因为绝大多数人真的不认为科学与自己的生活有太大的关系。

还好,起码对一些人来说,科学结论很重要。想想吧:如果未来不是“不可知”的,如果未来虽然是“不确定的”但多少是可计算的,那这事实对我们中的一些人意味着什么?答案是:

希望。

“Grit”的意思是“坚毅”3。什么令人坚毅?很多人都会说是“信念”。我个人不喜欢这个含混的说法。我觉得用另外一个词更好、更准、更有指导意义:

学识使人坚毅。

大学里认真学过统计概率的人是不大可能去买彩票的 —— 从心理上就说不过去,因为这是对他们智商的侮辱。金融专业毕业的人通常会想办法全款买房买车,这不仅仅是因为他们可能赚的比较多,更因为他们对利率和理财的理解使他们无法作出分期消费的决定。可与此同时,不买彩票的人在其他方面一定聪明、一定坚毅吗?绝不分期买房、分期买车的人在其他方面一定如此聪明、如此坚毅吗?答案明显是 —— 不。为什么呢?因为每个人在各方面的学识不同,于是,在各方面的坚毅程度也不同。

在今天这个时代,求知就是求富。因为知识变现不仅越来越容易,也越来越快,越来越多。

帕斯卡在 1642 年的时候设计了一个计算器 —— 对,你没看错,就是计算器,只不过是机械的。没有这种计算器,他也不可能有那么多成就,因为他的工作需要太多重复的、枯燥的计算了。可即便聪明如帕斯卡,在他的那个年代努力了终生,也没能成功地把这个精巧的发明商业化,原因可能是成本过高、无法实现量产等。当然,帕斯卡这个设计里的重要思想影响了后来的很多人:

重复的、枯燥的工作应该自动化完成。

400 年不到的时间里,这世界发生了很多变化。其中之一就是,越来越多的人靠着一点点的小发明的商业化赚到了越来越多的钱。这就是时代的不同。所谓“屌丝逆袭”的故事只有到了现代才开始批量出现,就是因为智力变现、知识变现可能了、容易了。但大量的明证并没有降低人们的普遍认知,所以民间流传甚广的智慧大都是反智的,人们津津乐道的是彰显这样道理的故事 —— 聪明反被聪明误。

再讲讲另外两个人的故事。

一个人叫卡达诺。今天的智能设备里都有陀螺仪,陀螺仪里有个重要的组件叫万向接头,这个组件应用极其广泛,我们看到的每辆汽车里都必须有这东西。卡达诺是世界上第一个提出这种接头设想的人,那是在 1545 年。他也是第一个用大小不同的齿轮计算比例问题的人。没有这位先行者,帕斯卡不可能设计出计算器。

和历史上的很多著名科学家一样,卡达诺痴迷于赌博游戏。天天玩,天天赌,也妨碍不了他出版了 131 本书(不算另外 170 多本被他自己烧掉的),死后还留下了 111 个抄本。我们今天看到的高产作家,比如斯蒂芬·金,比起卡达诺来说真是“弱爆了” —— 由此看来,我平日里写点小文章自娱,真是压根就不值一提。

卡达诺是第一个注意到 2 个骰子点数之和的概率分布的人。出现“7”的概率是 1/6,出现“2”或者“12”的概率不是 1/12,而是 1/36。卡达诺天天赌,但到最终没赢多少,也没输多少。对他来说,赌博游戏是天然的实验室,他贪玩是一方面,但更多的是满足了他的好奇心。

另一个人叫达米尔,也是个大赌徒,很聪明,但是达不到数学家的高度。他很喜欢卡达诺的书,尤其对2个骰子的概率分布感兴趣。达米尔是那种常见的读不懂原理但敢于应用结论的家伙 —— 这也是一种聪明,起码是中等聪明。很多人之所以渐渐笨起来,是因为读不懂原理的话他们是断然不敢应用结论的。

达米尔还有一个重要的本领 —— 组织沙龙。他相信开放的讨论是解决问题的唯一方法,他还坚信诚信是提高讨论效率的最根本手段之一。在一次沙龙中,是他扯出 100 多年前的那个谜题 —— The Problem of the Points,帕斯卡和费马接受了挑战,最终在他们的通信往来中奠定了现代概率论的基础。

达米尔相当聪明,他直觉上判定,连续扔 4 次骰子至少出现 1 次“6”的概率可能略微高于 50%。他用这个方法赢了不少钱。“草根”出身的他也因此有底气给自己冠了个名头 —— Chevalier(骑士)。后来,他得意忘形,又开始直觉上判定连续扔 24 次骰子至少出现 1 次“12”(即,“双6”)的概率也可能略高于 50%,结果输惨了。要不是后来遇到了帕斯卡,他可能都不知道自己怎么输的。

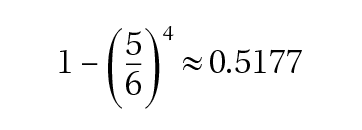

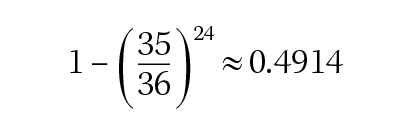

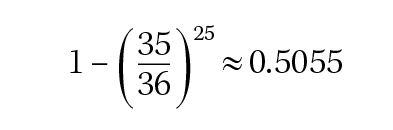

帕斯卡帮他算了一下,连续扔 4 次骰子至少出现 1 次“6”的概率是

确实高于 50%。但是,连续扔 24 次骰子至少出现 1 次“12”的概率是

不输才怪呢!于心不忍,帕斯卡又帮达米尔多算了一个 —— 要想赢,得至少连续扔 25 次骰子,而不是 24 次!

可达米尔没办法用这个结果赢到钱了,因为结果是在沙龙里讨论出来的,也就是说 —— 大家都知道了。

在这个故事中,我们看不到半点“聪明反被聪明误”。不够聪明才真的误人,不是吗?

一个更重要的事实需要重新审视:没错,我们是出身平凡,但我们真的需要,抑或真的必须打败谁才行吗?在今天这个时代,我们可能并不需要打败谁才能过得更好,起码可以过得足够好。细想想,很多人其实是被自己打败的。他们普遍的特点是一样的:在虽然很难但明明可以选择的情况下,误以为自己完全没有选择,于是只能走进死胡同。放弃了选择,就是被打败了。

在一个普遍认为人们其实没有选择的世界里:

用以学识支持的坚毅认定其实选择是存在的,并且是可追求的,是有很大相对优势的

—— 就是这样。

知道收入分为两种,主动收入和被动收入,而后更重视被动收入,这也是选择,还是一个很重要的选择,更是一个改变未来的选择,不是吗?